► Предисловие | Подвиг фотографов блокадного Ленинграда | Георгий Зельма | Роберт Диамент | Наталья Боде | Эммануил Евзерихин | Евгений Халдей | Макс Альперт | Новосибирская кинохроника | Послесловие

ЧАСТЬ 1 ЧАСТЬ 2

«ВСЕ РУКОВОДИТЕЛИ СТРАНЫ ПРОШЛИ ЧЕРЕЗ МОЙ ОБЪЕКТИВ…» Евгений (Юхим, Ефим) Ананьевич Халдей (1917−1997)

«Меня завораживает возможность

рассказать о событии через снимок,

сквозь время и расстояние.

Я считаю, что фотография

должна жить вчера, сегодня и завтра»

Е. А. Халдей

Евгений Халдей — это творческий псевдоним Ефима Ананьевича Халдея. Изменить имя посоветовали коллеги-журналисты. Они сказали, что «фотограф Евгений Халдей» звучит более внушительно, чем «фотограф Ефим Халдей». Фотоискусством Халдей заинтересовался еще в раннем возрасте, хотя мог бы стать и неплохим скрипачом.

Е. А. Халдей известен в первую очередь как военный фотограф. Это единственный советский фотокорреспондент, представивший Великую Отечественную войну хрестоматийно — от объявления о нападении Германии на Советский Союз до взятия Берлина и Парада Победы на Красной площади.

Между снимками этих событий — четыре года войны и пройденный в качестве фотокора ТАСС путь от Мурманска до Берлина. На Нюрнбергском трибунале некоторые его фотографии были предъявлены в качестве вещественных доказательств.

Родился Халдей 10 марта (23 марта по н. с.) 1916 г. в семье бакалейщика в классическом шахтерском поселке Юзовка Бахмутского уезда Екатеринославской губернии, который сегодня нам известен как Донецк.

Время было сложное. 13-го марта 1918 г. во время еврейского погрома в дом Халдеев ворвались черносотенцы и открыли стрельбу. Была убита мать, дед, две подруги матери, которые пришли в гости на чай, и домработница. Мать держала Фиму на руках, и пуля прошла через ее тело, застряв в легком мальчика. Так началось его детство.

У отца появилась новая семья, а мальчика взяла на воспитание бабушка (когда фашисты оккупировали Донецк, еврейскую семью сдали соседи — фашисты расстреляли отца и сестер Халдея, а их тела сбросили в шахту). Он ходил в синагогу, окончил четыре класса хедера (начальной школы). Детство прошло под «Плач Израиля»: за пять копеек бабушка заставляла мальчика играть на скрипке свою любимую мелодию.

В 1930-е годы в Украине свирепствовал голод, и парнишка, соврав, что ему уже исполнилось 14 лет, устроился в паровозное депо: чистил сажу на паровозах, за что получал рабочую карточку на 800 грамм хлеба. Подрабатывал в фотоателье братьев Клейман — помогал промывать негативы и пытался понять, как устроена сама камера. Тогда и увлекся фотографией.

Приобрести собственный фотоаппарат в те времена было совершенно невозможно, и он собрал фотоустройство из двух картонных коробок, линзы от бабушкиных очков и марганца. Проявлял отснятые пленки под кроватью с красным фонариком и свечой, накрыв голову одеялом. На первом его снимке был запечатлен Преображенский собор — как раз напротив фотоателье. Через год собор был разрушен. Для мальчика это был знак: на фотографии остается то, что может исчезнуть навсегда. Вскоре он приобрел в рассрочку настоящую камеру — «Фотокор № 1».

Халдей фотографировал заводскую жизнь, щедро делился фотографиями и обратил на себя внимание редактора одной из заводских газет, стал сотрудничать с ней на постоянной основе, делая фоторепортажи из жизни агитбригад, рабочих в цехах и на стройках, выезжая с бригадой в область — и учился на ходу. Так начались его творческие командировки (впоследствии он объездит с камерой не только весь Союз, но и всю Европу).

Евгений Халдей. Сталино, 1933 г.

В 1935 г. Халдей отправил свои негативы в агентство «Союзфото». В 1936-м переехал в Москву, чтобы пройти там курс фотографии. Врожденный талант и большое упорство принесли плоды — его пригласили работать в агентстве (в 1938 г. «Союзфото» было передано в ведение ТАСС, а с 1941 г. получило официальное название «Фотохроника ТАСС»).

«Тассовскими всегда становились лучшие фотографы, умеющие не просто запечатлеть момент, но и передать общее настроение, контекст, понятный без слов», — отмечал С. В. Михайлов, генеральный директор ТАСС в 2012—2023 гг.

Пашня. Украина, 1934 г.

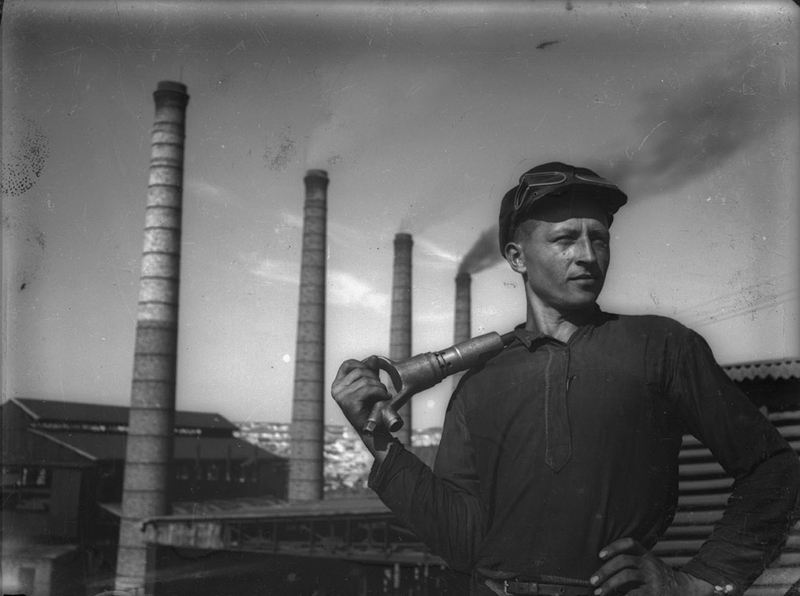

Рабочий. Донбасс, 1934 г.

Прасковья Ангелина, одна из ударниц стахановского движения. 1935 г.

Алексей Стаханов с автомобилем, подаренным ему Сталиным. 1936 г.

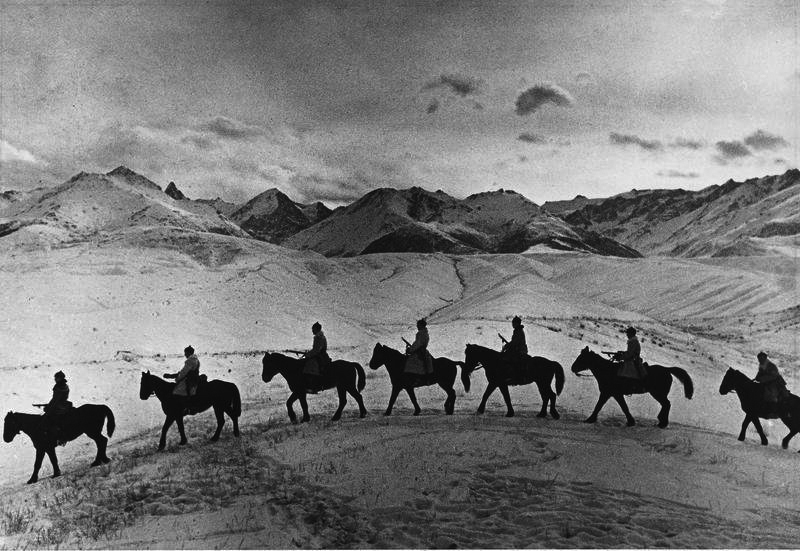

Пограничники. Памир, 1938 г.

Участницы строительства Днепровско-Бугского канала. 1940 г.

За день до войны. Тарханы, 21 июня 1941 г.

Утром 22 июня 1941 г. Халдей вернулся в Москву, и его срочно вызвали на работу.

«По дороге с вокзала, на улице Станиславского, я увидел странную картину: было десять часов утра, но у германского посольства уже стояло много легковых машин, из них немцы вытаскивали узлы, чемоданы, которые тут же вносили в здание», — вспоминал Халдей.

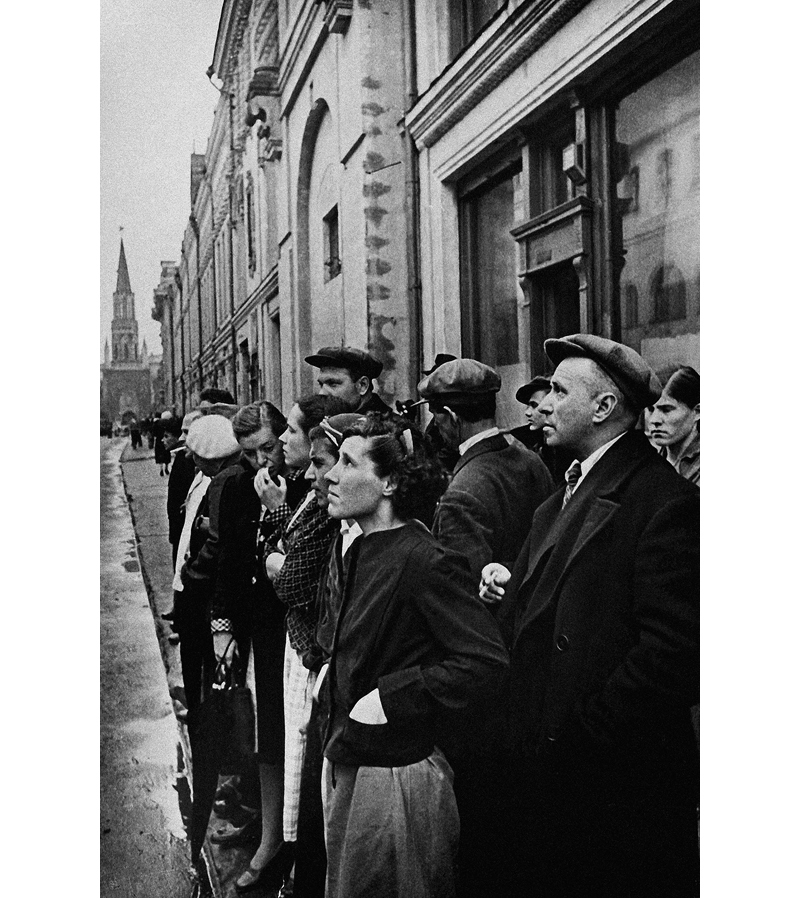

Из окна Халдей увидел, что у репродуктора собираются люди, на лицах — растерянность и страх перед неизбежным. Халдей вспоминал об этом дне: «Буквально через две-три минуты после начала выступления я увидел, как […] перед репродуктором собрались люди. Я выскочил из здания и сделал этот снимок — первый снимок первого дня войны… Молотов кончил свое выступление, но люди не расходились. Стояли, молчали, думали. Я попытался спросить, о чем. Никто не ответил. О чем думал я? О том, что будет и последний снимок войны, победный. Но удастся ли сделать его именно мне — об этом я, насколько помнится, не думал…».

22 июня 1941 г. Первый снимок первого дня войны. Объявление о начале Великой Отечественной войны. Улица 25-го Октября. Москва

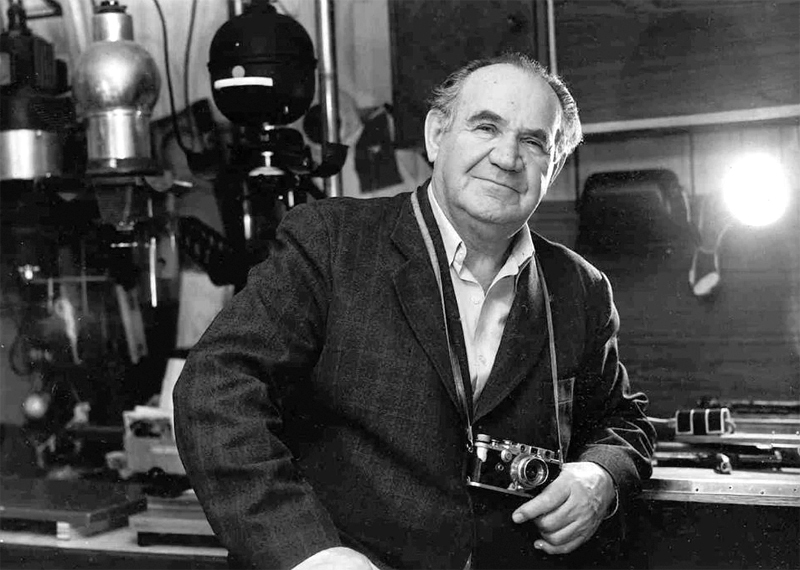

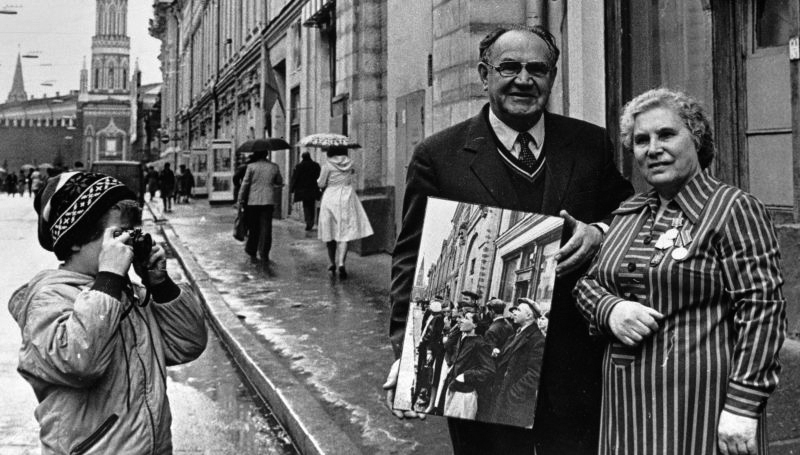

Анна Трушкина и Евгений Халдей, 1980-е гг.

В конце июня 1941 г. Евгений Халдей был переведен в военные фотокорреспонденты. Его направили в Заполярье, приписав к Северному флоту. Когда он пришел получать пленку, редактор дал ему всего сто метров: «Да война через пару недель или через месяц кончится, зачем тебе много?». Тогда все верили, что враг будет разбит очень скоро. Но в действительности до знаменитого победного снимка оставалось еще более тысячи дней, и тысячи ярких и страшных кадров.

А пока — Баренцево море, разрушенный бомбежками Мурманск…

Моряки идут по Мурманску, 1941 г.

Мурманск, разрушенный бомбардировками фашистов, 1942 г.

Олень Яша. Заполярье, 1941/1942 г.

Олень Яша (один из первоначальных кадров)

В январе 1943 г. Евгения Халдея перевели с Баренцева моря на Черное. Он снимал сражения в Новороссийске, Феодосии, Симферополе, Бахчисарае и Севастополе, а за участие в освобождении Керчи был награжден орденом Красной Звезды.

Черноморский флот. Обед на аэродроме. 1943 г.

Летчицы 46-го женского авиационного полка Таманской дивизии в Новороссийске, 1943 г.

«Так заканчиваются войны». Мыс Херсонес. 12 мая 1944 г.

Дети на пляже после освобождения Севастополя. 1944 г.

«Ликующая Болгария», г. Ловец (Ловеч), Болгария. Сентябрь 1944 г.

Директор птицефабрики Коча Караджев, 1976 г.

Встреча советских воинов-освободителей в Белграде, Югославия. Октябрь 1944 г.

Освобожденные из будапештского гетто. Венгрия, Будапешт. 1945 г.

«Снимок этот 50 лет никуда не шел, ни на одну выставку, — вспоминал Халдей, — я пытался давать. И вот 50 лет Победы, в США к юбилею напечатали…». Однажды после войны к Халдею подошел бельгийский кинорежиссёр Марк Гроссе и сказал: «Моя еврейская мама велела целовать вам руки». И попросил разрешения сделать фильм о нем. В итоге в 1997 г. появился замечательный фильм «Евгений Халдей — фотограф эпохи Сталина». Его показывали в 24 странах мира.

Уличные бои в кварталах Вены, 1945 г.

Семья нациста-самоубийцы в парке у здания Парламента в Вене. Апрель 1945 г.

Евгений Халдей вспоминал: «Я пошел в парк у здания парламента, чтобы снять проходящие колонны солдат. И увидел эту картину. На скамейке сидела женщина, убитая двумя выстрелами — в голову и шею, рядом с ней мертвые подросток лет пятнадцати и девочка. Чуть поодаль лежал труп отца семейства. На лацкане у него был золотой значок НСДАП, рядом валялся револьвер. […] Подбежал вахтер из здания парламента: „Это он, он сделал, не русские солдаты. Пришел в 6 утра. Я видел его и его семью из подвального окна. На улице ни души. Он сдвинул вместе скамейки, велел женщине сесть, то же самое велел детям. Я не понял, что он собирается делать. И тут он застрелил мать и сына. Девочка запротивилась, тогда он уложил ее на скамью и тоже застрелил. Отошел в сторону, оглядел результат и застрелился сам“».

Разрушенный Рейхстаг. Берлин, 1945 г.

Первое Знамя Победы на крыше здания нацистского парламента было установлено во время Берлинской операции 30 апреля 1945 г. В это время Халдей был в Москве, куда прилетел из освобожденной Вены, чтобы сдать отснятый материал в редакцию. Он тут же был вновь отправлен в Берлин — редакции потребовалась фотография-символ, фотография-плакат о Победе советского народа в этой жесточайшей схватке.

«Знамя Победы над Рейхстагом»

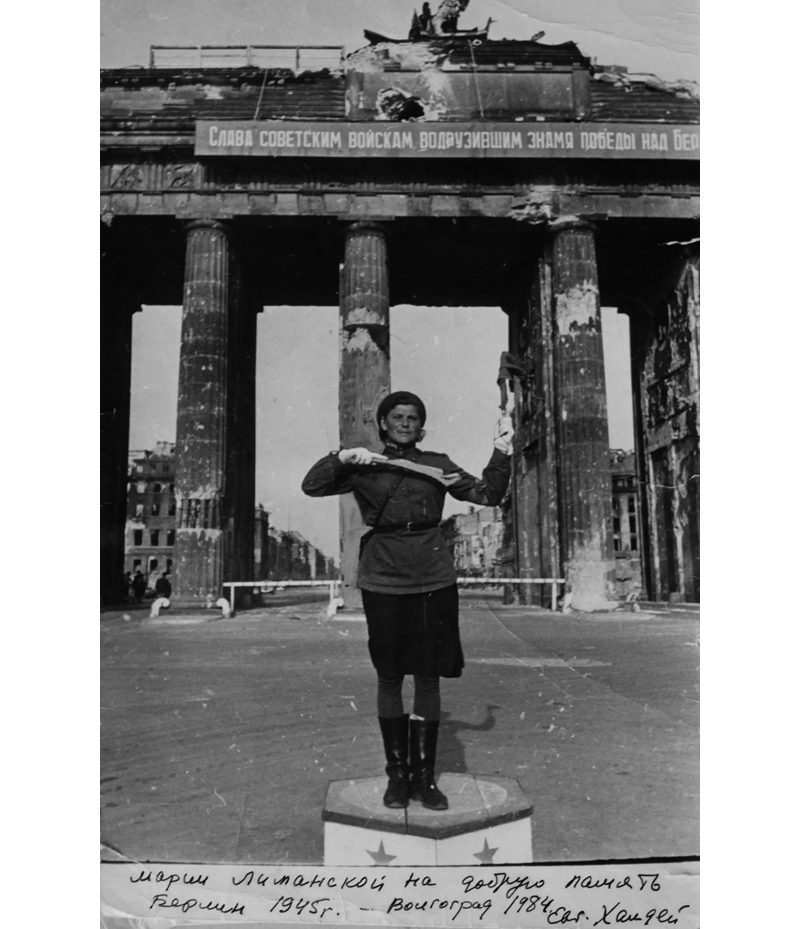

Конечно, фото постановочное; это была серия снимков — целых две кассеты. Понимая, что знамя части никто ему не даст, Халдей тайно привез с собой в Германию три красных флага (чтобы задумка оставалась в секрете, обмотался ими и надел сверху куртку), которые его друг, московский портной Израиль Кишицер, сшил за одну ночь из скатертей. […] Звезду, серп и молот Халдей собственноручно вырезал из простыни. Героев этого снимка он нашел случайно. Прибыв в Берлин, Халдей сделал снимки с каждым из трех флагов: первый флаг был установлен на крыше штаба 8-й гвардейской армии, возле скульптуры орла, восседавшего на земном шаре. Второй — над Бранденбургскими воротами (к 25-летию Победы для первой страницы «Правды» потребовался свежий победный снимок, из множества предложенных был выбран снимок Халдея — «Флаг Победы над Бранденбургскими воротами»).

Флаг Победы над штабом 8-й гвардейской армии

Флаг Победы над Бранденбургскими воротами

Мария Шальнева

Мария Лиманская

Маршал Советского Союза Георгий Жуков на Параде Победы

Халдей на Параде Победы

Евгений Халдей впоследствии вспоминал: «Я сделал первый снимок — полководец едет вдоль солдат с поверженными фашистскими знаменами; сделал второй — и чувствую: больше снимать не могу, сильно волнуюсь, нужно собраться с мыслями. Вспомнил войну, вспомнил все, что видел на войне, вспомнил тех, кого уже не увижу…».

Иногда его спрашивали: как он, человек, окончивший семилетку и учившийся в своей жизни только на слесаря, мог делать такие кадры? Он отвечал: сердцем и душой. Он говорил, что стремился снимать так, чтобы людям было интересно смотреть на фото сегодня, завтра и послезавтра.

Все 1418 дней войны Халдей прошел с камерой «Leica III» от Мурманска до Берлина. Снял Парижское совещание министров иностранных дел, поражение японцев на Дальнем Востоке, конференцию глав союзных держав в Потсдаме, водружение флага над Рейхстагом, подписание акта капитуляции Германии.

Флаг над Порт-Артуром. Сентябрь 1945 г.

Сталин на Потсдамской конференции

«Большая тройка»: У. Черчилль, Г. Трумэн, И. В. Сталин. Потсдам, 23 июля 1945 г.

Шутливое фото: «Малая тройка» на той же Потсдамской конференции. Сидят трое военкоров, слева — Е. Халдей

Из докладной записки УНКВД по Ростовской области № 7/17 от 16.03.1943: «В одной только городской тюрьме 14 февраля 1943 года — в день освобождения Ростова — частями Красной Армии было обнаружено 1 154 трупа горожан».

Мурманск после бомбардировки

Разрушенный Севастополь

Жертвы расстрела во дворе тюрьмы

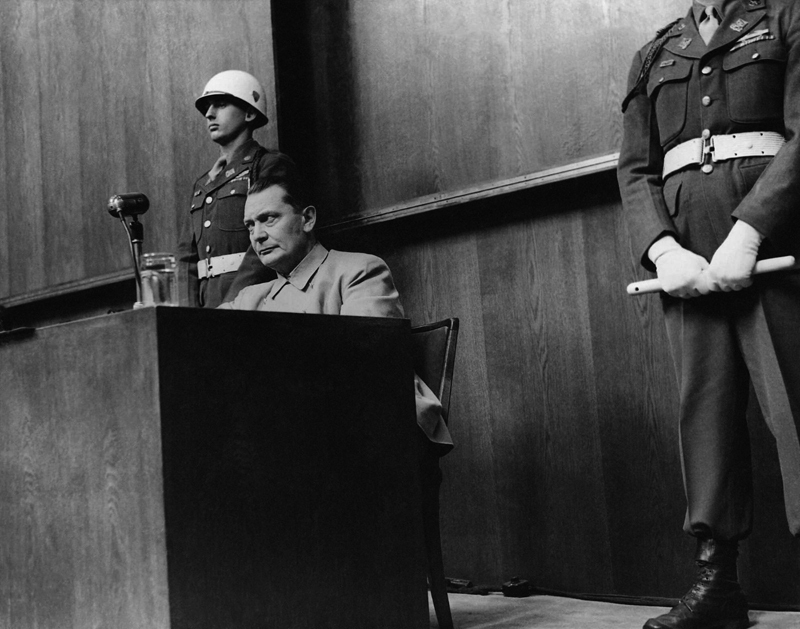

Геринг на трибуне. Германия, Нюрнберг

Это было серьезным нарушением дисциплины. Американский караул, который отвечал за порядок в зале суда, мог запросто вывести советского фотокора вон и лишить аккредитации.

Халдей на Нюрнбергском процессе

Как-то раз фотокорреспондентов и Халдея в их числе пустили в тюремную столовую во время обеда, чтобы снять быт заключенных. Герман Геринг, увидев фотографа в советской форме, забил кулаком по столу и стал кричать. Тогда один из американских солдат дал ему дубинкой по шее и Геринг утих. Впоследствии Халдей попал в один кадр с бывшим вторым человеком Третьего рейха. Тот решил отомстить и заслонил лицо рукой.

Последняя трибуна Геринга. Геринг со своим адвокатом

После войны Евгений Халдей был признан одним из лучших фотографов страны. «Вел свою работу, пренебрегая опасностью, с большой оперативностью в сложных боевых условиях, отлично выполняя свой долг советского журналиста», — написано в характеристике. Он получил девять медалей и ордена Красной Звезды и Отечественной войны II степени (награды хранятся в Восточно-Крымском музее-заповеднике в Керчи).

► Предисловие | Подвиг фотографов блокадного Ленинграда | Г. А. Зельма | Р. Л. Диамент | Н. Ф. Боде | Э. Н. Евзерихин | Е. А. Халдей | М. В. Альперт | Новосибирская кинохроника | Послесловие