► Предисловие | Подвиг фотографов блокадного Ленинграда | Георгий Зельма | Роберт Диамент | Наталья Боде | Эммануил Евзерихин | Евгений Халдей | Макс Альперт | Новосибирская кинохроника | Послесловие

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ПРАВДИВОСТИ ЕГО ФОТОГРАФИЙ… ГЕОРГИЙ ЗЕЛЬМА (1906–1984)

Зельма родился в Ташкенте. В 1920-м или 1921-м семья переехала в Москву, спасаясь от тяжелых условий жизни во время Гражданской войны. В дополнение к школе Георгий посещал студию пролетарских фильмов «Пролеткино», где учился операторской работе, и школьный фотоклуб.

В 1924 году семья Зельмановичей вернулась в Ташкент. С деревянной камерой и штативом Зельма путешествовал по кишлакам и документировал уклад жизни Средней Азии и его изменения. Зельма считался специалистом по Средней Азии, первым фотолетописцем Узбекистана, и даже когда он обосновался в Москве в 1929 году, его нередко командировали на родину.

Военный корреспондент Георгий Зельма. Район завода «Красный Октябрь». Сталинград. Зима 1942−1943. Фото Я. Рюмкина — фотокора газеты «Правда»

В первый день войны. Молдавия. 1941

К. Симонов на Северном фронте. 1941

Но самый известный цикл его фронтовых работ — репортажи из Сталинграда, где он вел хронику боев с июля 1942 года по февраль 1943 года: с момента превращения его во фронтовой город до окончательного уничтожения гитлеровской группировки.

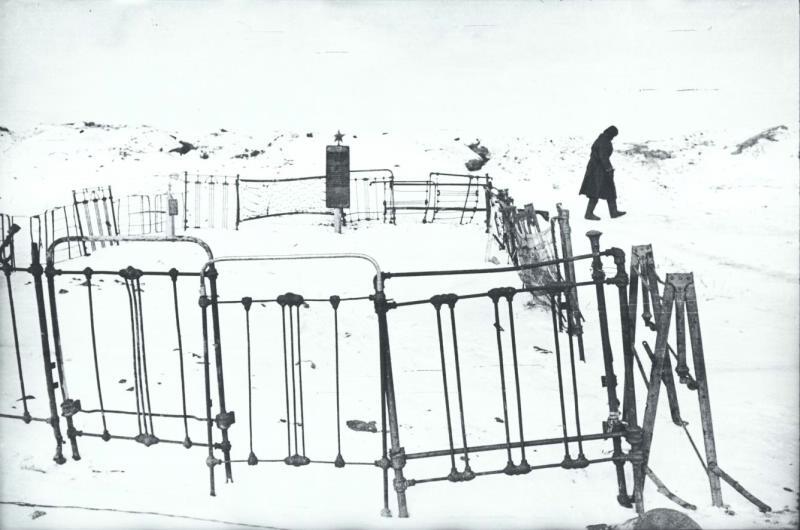

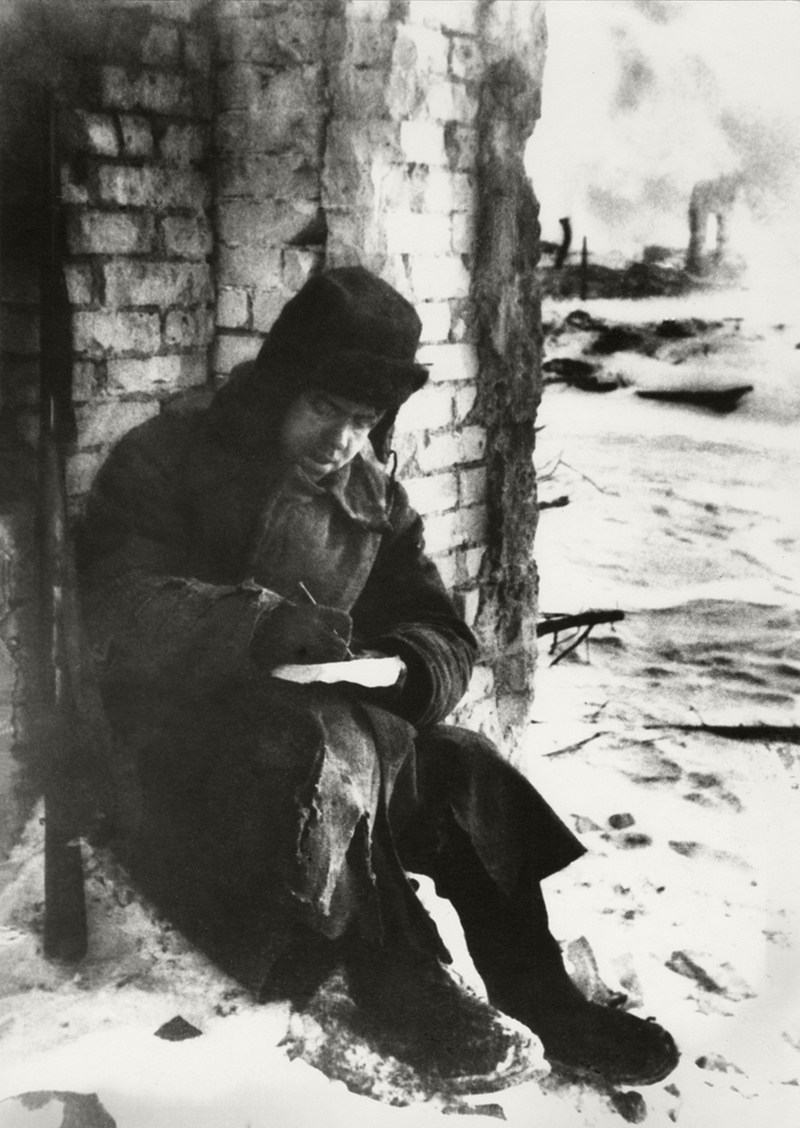

Цикл его репортажей производит впечатление своей достоверностью, простотой, и сегодня без них не обходится ни одно издание, обращающееся к теме Сталинградской битвы. «Бой за этаж», «Братская могила», «Письмо домой», «Боевые друзья», «Флаг победы над Сталинградом» стали классикой фронтового репортажа.

Сталинград. 1942

Бой за Дом Павлова. 23.09 — 25.11.1942

Пусть солдаты немного поспят. 1942

Солдат доставляет обед на передовую. 1942

Боевые друзья. 1942

Похороны разведчика. 1942

Сталинград. 1943

Флаг победы над Сталинградом. 1943

Красноармейцы празднуют победу в Сталинградской битве на площади Павших борцов. 1943

Советские офицеры проходят мимо немецких пленных, стоящих у разбитых трамвайных вагонов в Сталинграде. Второй справа — командующий 62-й армией генерал-лейтенант В. И. Чуйков. 1943

Братская могила. Сталинград. 1943

Отснятые пленки отправлялись для проявки и печати с самолетами в Москву.

«Иногда мы с фронтовым оператором Орлянкиным, — вспоминал Георгий Анатольевич, — проявляли пленку сами. Для этого надо было под вражеским обстрелом перейти через замерзшую Волгу в село Бурковское. Там, в землянке, мы и устроили „лабораторию“: проявляли, сушили пленку, натягивая над ней простыни, оберегая от земли, которая сыпалась с потолка от близких разрывов. Проявляли в растопленном на печурке снегу …»

Сами фотокорреспонденты удивлялись впоследствии, как можно было работать в тех условиях. Но работали.

Необходимо было всячески подчеркивать мощь Красной Армии, показывать разбитую немецкую технику, убитых и взятых в плен нацистских солдат. Но некоторые «шли в бой» за правдой. Так, земляк Зельмы военный фотокорреспондент Борис Кудояров, снимавший блокадный Ленинград, помимо прочего сфотографировал тела убитых жителей города, за что его после войны едва не расстреляли (см. предыдущую статью).

У Георгия Анатольевича тоже была «непростая история», не такая как у Кудоярова, но неприятная. Так, уже в 1948 г. Зельма принес на первую послевоенную выставку фотографию из Сталинградского цикла — «Письмо домой». Однако ее не приняли, объяснив это тем, что неказистый, усталый и замызганный солдат совершенно не похож на героя Сталинграда. А для репортера этот снимок был очень дорог.

Письмо домой. Сталинград. 1942

«Зельма провел в окопах Сталинграда семь месяцев (1942−1943), — делился своими впечатлениями Марк Турков, систематизировавший архив фотографа. — Я разбирал и сортировал отснятые им пленки и фотографии в течении года... Я не только видел то, что видел он (поверьте, что это немало), но та самая „сила“ вела меня через груды разрезанных негативов, подсказывая логику событий, остроту его чувств, позволяя выстраивать целостную картину пленки — 36 кадров один за другим! Где на одном кадре ты видишь бойца с занесенной гранатой, на следующем — мгновение, когда вражеская пуля настигает его, а на следующем — он уже мертв…»

После победы советских войск под Сталинградом Георгий Зельма вместе с 62-й армией генерала Чуйкова двигался на запад. Снимал освобождение Донбасса и Одессы, подготовку к сражению за Варшаву. И с этим периодом связано у фотографа приятное воспоминание.

В «Советском фото» № 12 за 1980 г. фотокорреспондент рассказал историю фотографии 1943 года «Награда патриоту», сделанной в Днепропетровской области: генерал прикрепляет медаль бородатому старику Михаилу Помкину, железнодорожнику-стрелочнику.

«Через много лет после войны снова побывал я в тех местах, нашел знакомую будку стрелочника. Ее хозяина не было в живых, но на стене под стеклом висел дорогой мне снимок… И хотя на многих выставках он получил почетные дипломы... для меня самое высокое признание — этот „стенд“».

Награда патриоту. Днепропетровская обл., с. Широкое. 1943

- Волосевич, А. Георгий Зельма: документалист из Средней Азии / А. Волосевич. – Текст. Изображение (неподвижное ; двухмерное) : электронное // AsiaTerra : авт. блог. – URL: https://www.asiaterra.info/pfotografy/georgij-zelma-dokumentalist-iz-srednej-azii (дата обращения: 23.01.2025).

- Проект «Лица Советской эпохи». Часть 169. Времена и люди в объективе Георгия Зельмы. Часть 2. – Текст. Изображение (неподвижное ; двухмерное) : электронное // LiveJournal : [сетевое сообщество]. – URL: https://humus.livejournal.com/4472618.html (дата обращения: 23.01.2025).

- Фотограф Георгий Зельма (1906–1984). – Текст. Изображение (неподвижное ; двухмерное) : электронное // История России в фотографиях : [электрон. проект Мультимедиа Арт Музея, Москва]. – URL: https://russiainphoto.ru/exhibitions/1779/#1 (дата обращения: 23.01.2025).

Ждем ваших отзывов, вопросов и мнений в нашей группе ВКонтакте vk.com/bagova_nsk

Фотографии взяты из открытых источников

Статья носит информационно-справочный характер и не является рекламой

► Предисловие | Подвиг фотографов блокадного Ленинграда | Г. А. Зельма | Р. Л. Диамент | Н. Ф. Боде | Э. Н. Евзерихин | Е. А. Халдей | М. В. Альперт | Новосибирская кинохроника | Послесловие