► Предисловие | Подвиг фотографов блокадного Ленинграда | Георгий Зельма | Роберт Диамент | Наталья Боде | Эммануил Евзерихин | Евгений Халдей | Макс Альперт | Новосибирская кинохроника | Послесловие

«В объективе аппарата всегда кусочек истории,

и чем дальше идет время,

тем ценнее становятся для нас

исторические фотосвидетельства»

Константин Симонов

ПОСЛЕСЛОВИЕ. ОНИ СНИМАЛИ ВОЙНУ

«Войну издали не снимешь,

войну можно снимать только вблизи!»

(К. Симонов)

Фронтовой кинооператор Б. А. Соколов (1920−2019) вспоминал: «Это странная вещь: мы больше думали о материале, который снимали, о том, чтобы его вовремя доставили на студию, чтобы камера сохранилась. Вот в Сталинграде был такой Валя Орлянкин. Контуженного, его вытаскивали из танка, и он судорожно сжимал камеру. Отдал ее только тогда, когда увидел своего товарища — оператора. И попросил, чтобы материал срочно отослали. Камера — это все, без камеры мы, так сказать, безоружные. Для нас это было самое святое».

«Люди бегут, кто-то падает, там стреляют в них. А он просто бежит сбоку и снимает, как они падают, как они стреляют. Человеку не важно, что произойдет дальше, для него важен кадр. И вот он бежит и выстраивает кадр», — отмечал внук фронтового фотокорреспондента Роберта Диамента Андрей.

В. И. Орлянкин (1906−1999)

И. Б. Аренс (Аронс; 1910−1983)

Г. Ф. Коновалов (1911−1993 гг.)

П. А. Трошкин (1909−1944)

Сегодня мы можем через объективы фронтовых корреспондентов оказаться на передовой и почувствовать, каким трудным был этот путь к Победе. А. Диамент: «Раньше как-то не задумывался […]: а что бы было, если бы их не было. Вот сейчас […] я понимаю, а действительно, как бы эту память донесли?»

В справочнике «Создатели фронтовой кинолетописи» (2016) упомянуты сотрудники фронтовых киногрупп: операторы, режиссеры, звукооператоры, киноадминистраторы — всего 415 человек. Фронтовые события освещали 258 фронтовых операторов, не вернулось из этой кровавой войны 33 человека, почти каждый был ранен, каждый второй ранен тяжело, каждый четвертый убит. Все они названы поименно фронтовым оператором Алексеем Лебедевым в сборниках «Их оружие — кинокамера» (1970) и «Из кинолетописи Великой Отечественной» (1975).

М. Я. Посельский (1918−2008)

Б. А. Соколов (1922−2003) в Берлине

О фронтовых буднях фотокорреспондент Галина Захаровна Санько (1904−1981) вспоминала: «Возможно, в моих военных фотографиях есть что-то женское, потому что я действительно женщина. Но я не знаю что, потому что жила я как мужчина».

О. А. Ландер (1909−1996)

О. Б. Рейзман (1914−1986). Будапешт

Известен даже случай, когда военкор ТАСС, капитан Владимир Николаевич Иванов (1912−1944), после гибели командира принял на себя командование целым батальоном. Корреспондентов «Правды», «Известий» и «Комсомолки» пытались охранять на уровне старших офицеров.

Военные корреспонденты. Вена, апрель 1945 года. Фото Е. Халдея

Советские фронтовые корреспонденты на руинах Рейхстага

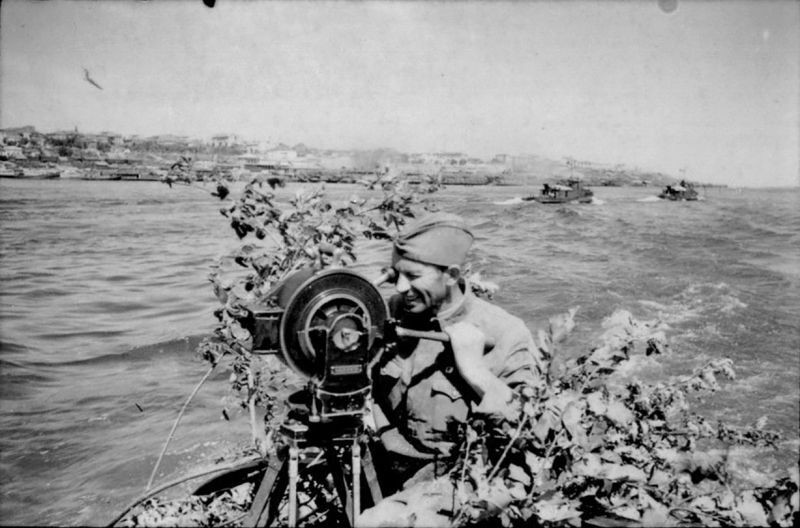

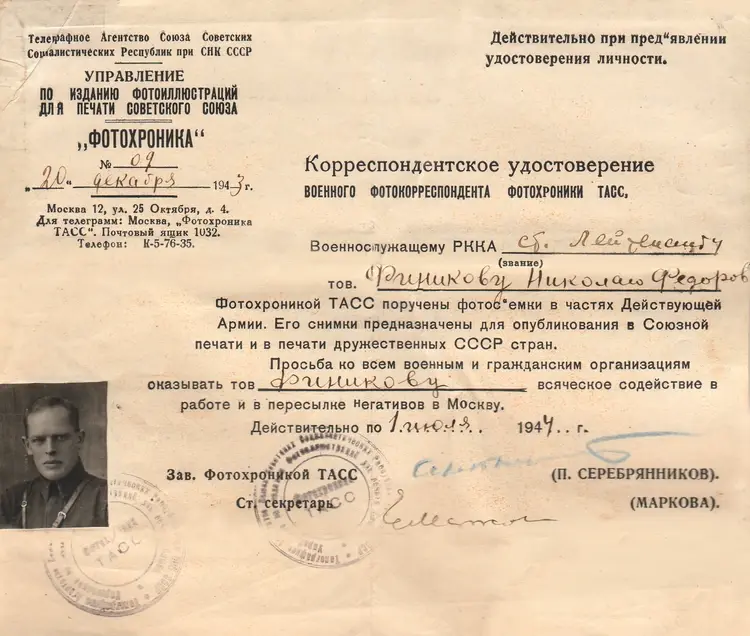

Фото Н. Ф. Финикова (1908−1986)

Фронтовые корреспонденты у Рейхстага

Если боец нес с собой автомат,

то оператор нес с собой кинокамеру

(И. Серегина)

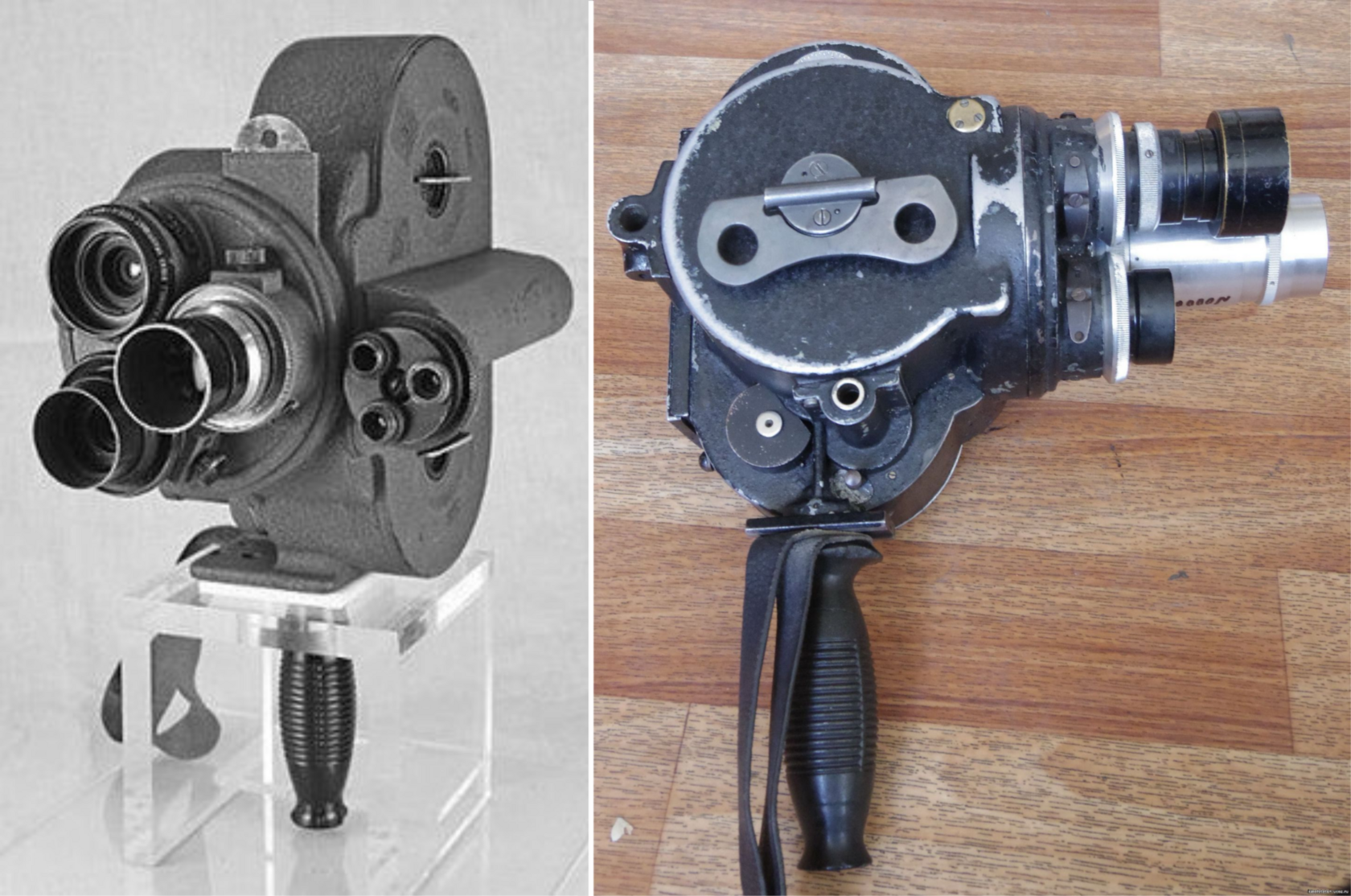

На вопрос — чем снимали? ответ был всегда один: у кого что было, тем и снимали.

Кинооператоры на фронте

Вспоминая киносъемки военных лет, заслуженный деятель искусств РСФСР кинооператор М. Ф. Ошурков (1906−1995) пишет: «…Вся наша техника (в основном отечественная) работала неплохо, с ней мы дошли до Берлина».

А. С. Гаранин наматывает фотопленку вручную в светонепроницаемом мешке

«Камера тогда весила от 3 до 3,5 кг, к ней прилагались несколько запасных кассет по 500 г каждая — „бобышки“, как называли их сами операторы. Одной бобышки хватало на одну минуту съемки, поэтому аппарат все время приходилось перезаряжать — в темном мешке, чтобы не засветить уже отснятые кадры», — рассказывал Б. А. Соколов.

Фотограф войны Анатолий Сергеевич Гаранин (1912−1990)

Военный фотоархив Гаранина только недавно стал выходить к зрителю, а его имя — встраиваться в шеренгу мастеров рядом с Е. Халдеем, Д. Бальтерманцем, В. Тарасевичем. Возможно, потому, что многие снимки Гаранина, корреспондента журнала «Фронтовая иллюстрация», в тяжелые военные годы не были бравой и энергичной агиткой, не отличались плакатностью и «не тянули» на воодушевляющий материал для первой полосы. Гаранинские кадры времен войны, как правило, скромны, просты, непафосны, фронт на них — это просто будни, тяжелая смертельная работа (далее — фотографии А. С. Гаранина).

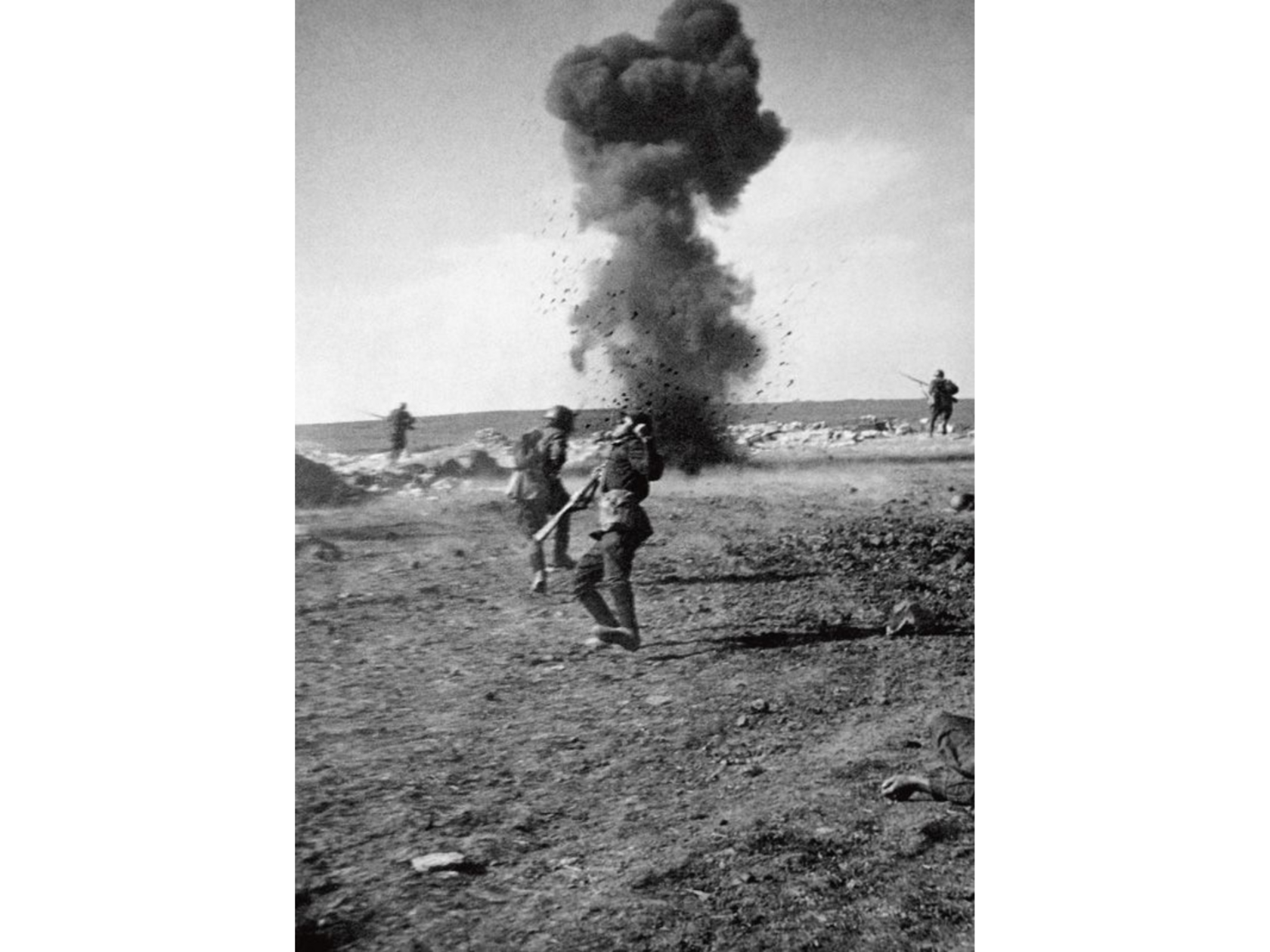

Когда видишь массу снимков, сделанных репортером во время атаки, удивляешься не столько храбрости Гаранина, сколько чудовищному везению репортера. Воевавшие говорят, что редко кто ходил в атаку больше одного-двух раз. Убивало. Либо ранило. А у Гаранина только на сохранившихся снимках атака за атакой. Меняются времена года, меняются рода войск, а солдаты бегут, стреляют, падают… А репортер защищен коробочкой своей «Лейки».

Однажды в его «Лейку» «жахнул» осколок. Это было во время боя по захвату д. Корпечь (с 1948 г. — с. Птичное) Ленинского района в Крыму (апрель — май 1942 г.). Именно в этом бою была сделана самая известная фотография А. Гаранина — вошедшая в сборники как «Смерть за Родину», или «Смерть солдата»), что вошел в число классических произведений фронтового фоторепортажа. Вмятина на фотоаппарате осталась. А не будь этой коробочки?

Смерть солдата. 1942 год

Рассказывают, что Гаранину высокие начальники бросили упрек: «Что это у Вас все солдаты, идущие в атаку, сняты со спины?» — «Так ведь я же не из немецких окопов снимал», — ответил он. Воевал Гаранин до 1943 г., затем его перевели фотокорреспондентом в ВОКС (Всесоюзное общество культурной связи с заграницей). Возможно, из-за слов Председателя Верховного Совета РСФСР, постоянного советника при Ставке Верховного главнокомандования А. А. Жданова (1896−1948): «Он очень страшно снимает войну. Нам таких снимков не надо».

«Я знал, как и что снимает Анатолий Сергеевич не только для журнала, а и для себя, не ставя перед собой никаких сиюминутных целей, не связывая труд с непременной возможностью публикации, в свое собственное досье, в ту кладовую, из которой, он в это верил, когда-нибудь сложится картина времени. Времени, в которое мы жили». Так писал о Гаранине в конце 1980-х его коллега, известный советский журналист А. И. Аджубей (1924−1993).

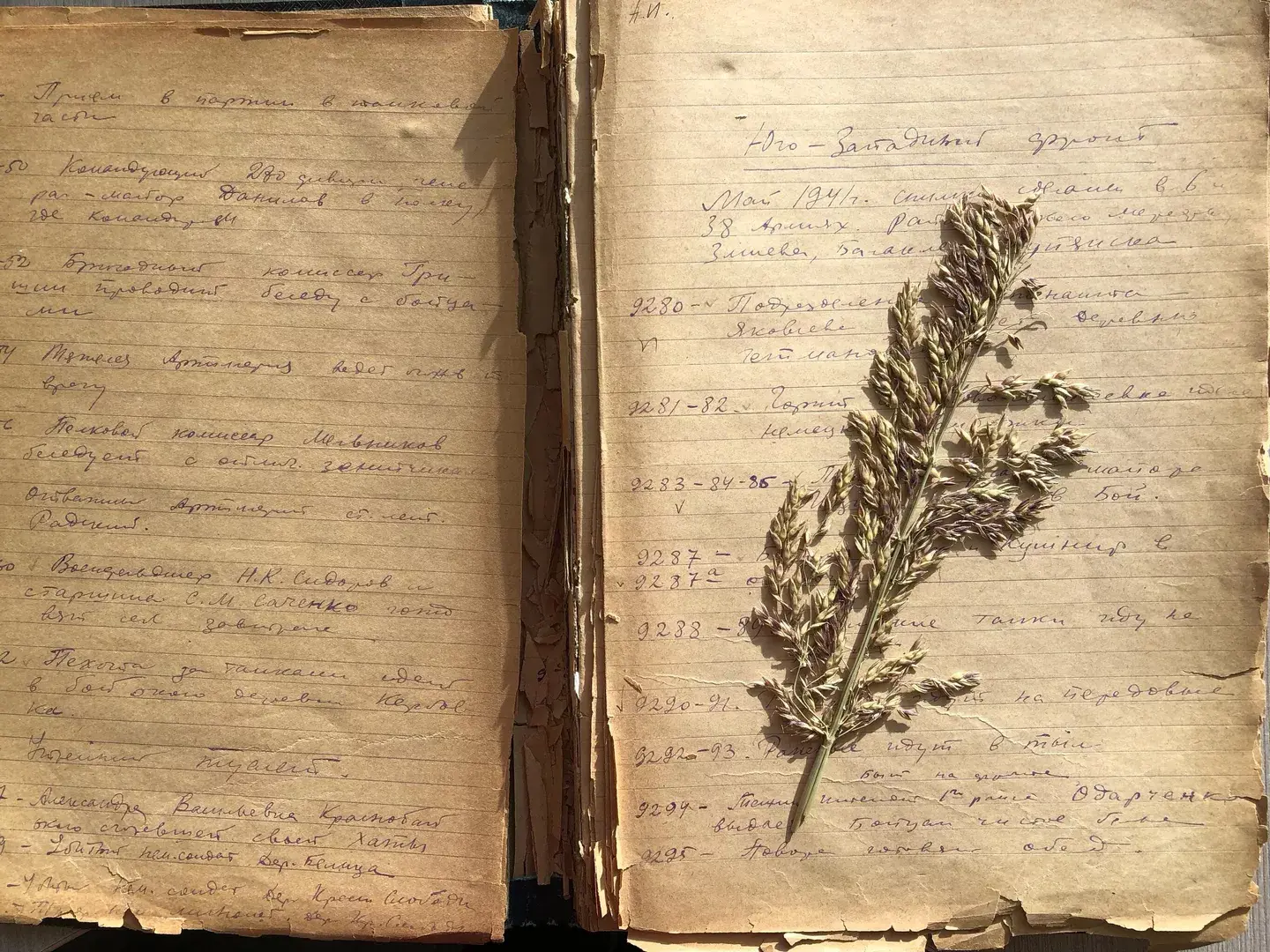

«У меня в руках очень ветхая тетрадка, она вся разваливается, вся в пятнах… Я даже не могу понять, что это — кровь, чернила или порох… 42 год. Крым. Я листаю эту тетрадь и вижу, что между страницами со страшными текстовками вложен засушенный крымский цветок. Это нам Гаранин прислал привет из 42-го» (Е. Волкова).

Тетрадь Анатолия Гаранина

В любых обстоятельствах

фотография — это проводник памяти

(М. Фокеева)

В 1993 г. в Москве перед входом в Центральный дом журналиста на Никитском бульваре в районе Арбат был открыт памятник фронтовым корреспондентам. Фигура корреспондента в плащ-палатке у развалин Рейхстага, на его груди — ордена, висит фотоаппарат, в руках — карандаш и записная книжка, у ног — вещмешок.

За спиной на стилизованной полуразрушенной колонне Рейхстага выбита цитата из песни «От Москвы до Бреста» на стихи Константина Симонова и музыку Матвея Блантера: «С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стужу мы прошли…». Скульптором композиции выступил Л. Е. Кербель, а архитектором Е. Г. Розанов.

Памятник фронтовым корреспондентам в Москве

Памятник кинооператорам в Красногорске

В 2024 г. в парке «Патриот» открыта скульптура, посвященная военным корреспондентам XX—XXI веков.

ЧТОБЫ МЫ ВИДЕЛИ,

ЧТОБЫ ЗНАЛИ,

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…

- Анатолий Гаранин. — Текст : электронный // Военный альбом : веб-сайт. — URL: https://waralbum.ru/2116/ (дата обращения: 07.04.2025).

- Бахтурин, А. Чем работали фронтовые фотокорреспонденты в Великую Отечественную? / А. Бахтурин. — Текст : электронный // Дзен: [лента публ.]. — URL: https://dzen.ru/a/ZFTzgvmg0HH9dIM6 (дата обращения: 07.04.2025).

- Беляева, О. «Дайте мне свет хотя бы одной спички, и я сделаю любой снимок» / О. Беляева. — Текст : электронный // FOTYM (ФОТУМ) : фотожурнал. — 2011. — 9 марта [№ 2]. — URL: https://web.archive.org/web/20140714222047/http://jour.vsu.ru/edition/journals/FOTUM/fotum-n2-09032011.pdf (дата обращения: 07.04.2025).

- «Войну издали не снимешь…». Как фотокоры стали летописцами Победы. — Текст : электронный // Россия сегодня : сетевое изд. — URL: https://ria.ru/20250331/otrazhenie-2006457895.html (дата обращения: 07.04.2025).

- Жуков, П. Памятник фронтовым кинооператорам / П. Жуков. — Текст : электронный // История РФ : портал. — URL: https://histrf.ru/read/articles/pamyatnik-frontovym-kinooperatoram (дата обращения: 07.04.2025).

- История знаменитой фотографии фотокора Анатолия Гаранина. — Текст : электронный // LiveInternet.ru : интернет-портал. — URL: https://www.liveinternet.ru/users/bahit/post485158033/ (дата обращения: 07.04.2025).

- Как снимали войну. Техника: кинокамеры и проекторы в годы Великой Отечественной войны : [выставка]. — Текст: электронный // Ленфильм. Пятый павильон : сайт. — URL: https://lenfilmexpo.ru/qr/qr31-2/ (дата обращения: 07.04.2025).

- Мастера советской фотографии. Анатолий Гаранин. — Текст : электронный // LiveJournal : сайт. — URL: https://yarodom.livejournal.com/1175463.html (дата обращения: 07.04.2025).

- Фронт и тыл Великой Отечественной на снимках военных фотографов | Часть 6. — Текст : электронный // WarNet.ws : сайт. — URL: https://warnet.ws/p/1007 warnet.ws (дата обращения: 07.04.2025).

- Шерстенников, Л. Фотограф Анатолий Гаранин: всегда немного «отстраненный и туманный»… / Л. Шерстенников. — Текст: электронный // Fotosky.ru : сайт. — URL: https://fotosky.ru/fotozhurnal/art/fotohudozhniki/fotograf_anatolij_garanin_vsegda_nemnogo_otstranennyj_i_tumannyj/ (дата обращения: 07.04.2025).

Фотографии взяты из открытых источников

Статья носит информационно-справочный характер и не является рекламой

► Предисловие | Подвиг фотографов блокадного Ленинграда | Г. А. Зельма | Р. Л. Диамент | Н. Ф. Боде | Э. Н. Евзерихин | Е. А. Халдей | М. В. Альперт | Новосибирская кинохроника | Послесловие